Bericht REXUS Kampagne 2023 – S Cephei

Fast vier Jahre nach unserem Letter of Intent für die Teilnahme am REXUS Programm mit dem Experiment S Cephei 2019 stand Ende März 2023 endlich die lang ersehnte und schon zweifach verschobene Startkampagne in Esrange, Schweden, an. Sechs Mitglieder unseres Teams wurden zum Esrange Space Center eingeladen, um die letzten Vorbereitungen an unserem Experiment durchzuführen und den Start zu begleiten.

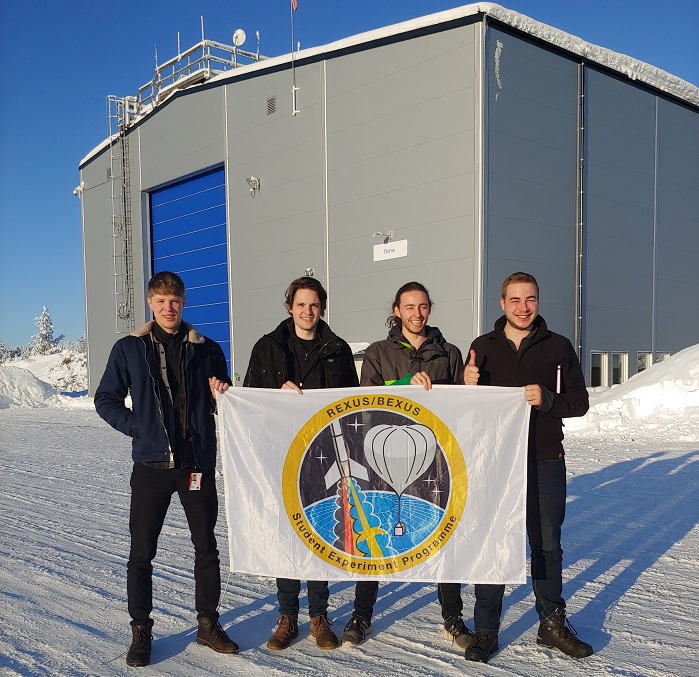

Am 21. März reisten wir von Dresden über Stockholm bis nach Kiruna in Nordschweden. Neben uns sind auch die Studierendenteams Deadalus2 der Universität Würzburg, HERMESS der Universität der Bundeswehr München, ECRIDA der University Politehnica Bucharest und RaPTeX der Arctic University of Norway angereist. Für die zeitgleich stattfindende REXUS30 Kampagne waren außerdem die Teams IMFEX der RTWH Aachen, µMoon der FH Aachen, B2D2 des Royal Institute of Technology Stockholm und ASTER der Luleå University of Technology da. Man kannte sich bereits aus vorherigen Reviews und Events im Rahmen des REXUS Programms und so war es ein freudiges Wiedersehen. Mit dem Bus ging es vom Flughafen zum Esrange Space Center etwa 45 km außerhalb von Kiruna.

Da es sich bei Esrange um ein ziviles Sperrgebiet handelt, mussten wir uns am Eingangstor erst die Ausweise abholen, welche uns dann Zutritt zu allen Räumlichkeiten verschaffen, die unserer Sicherheitsstufe entsprechen. Zudem wurden die durchaus strengen Sicherheitshinweise erläutert. Diese beinhalten beispielsweise das absolute Fotoverbot von Antennen und Satellitenschüsseln.

Kurz nach Mitternacht haben wir es endlich in das charmante Hotel Aurora (das Gästehaus in Esrange) geschafft, wobei wir schon beim Aussteigen aus dem Bus die ersten Polarlichter sehen konnten.

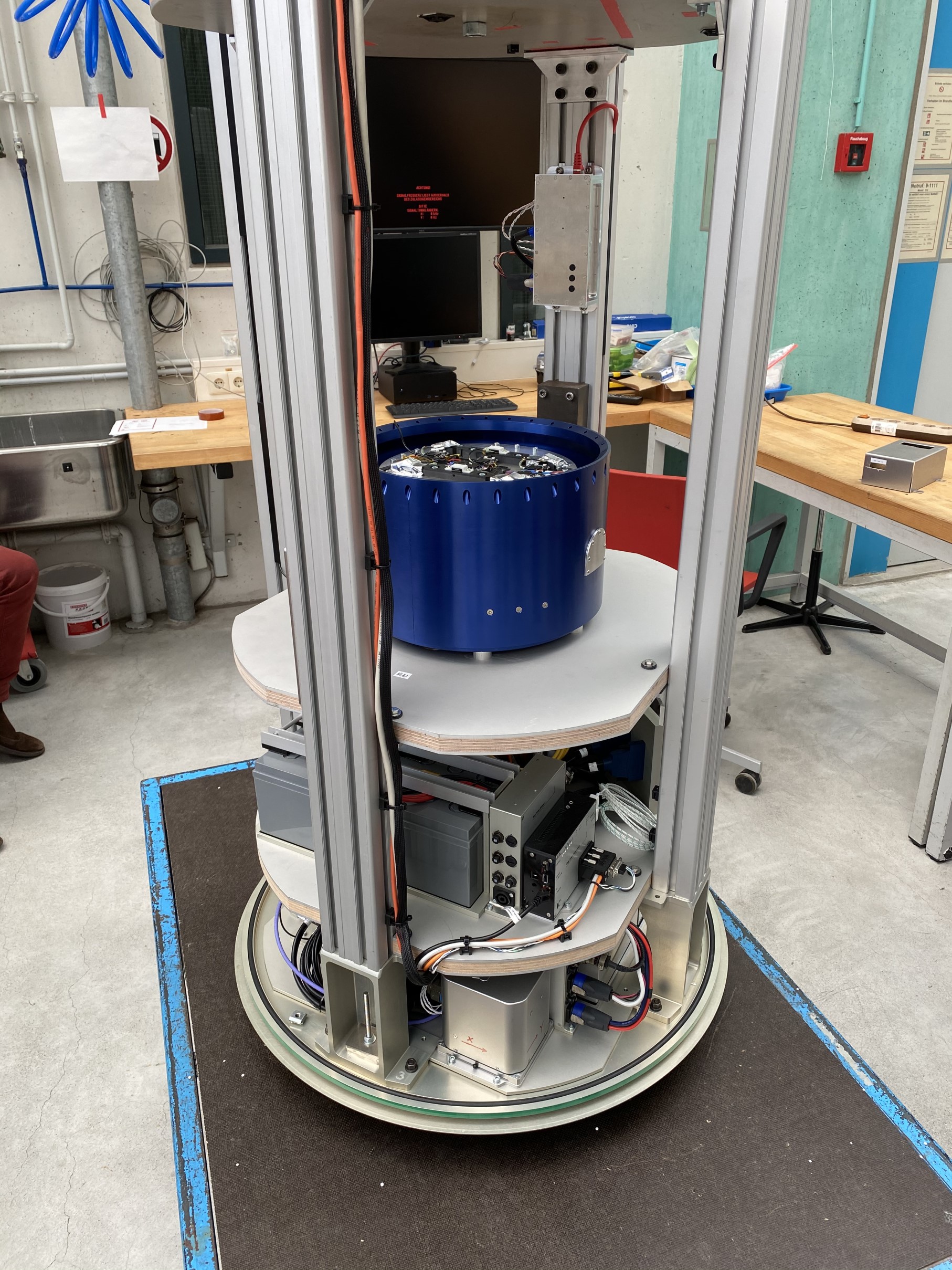

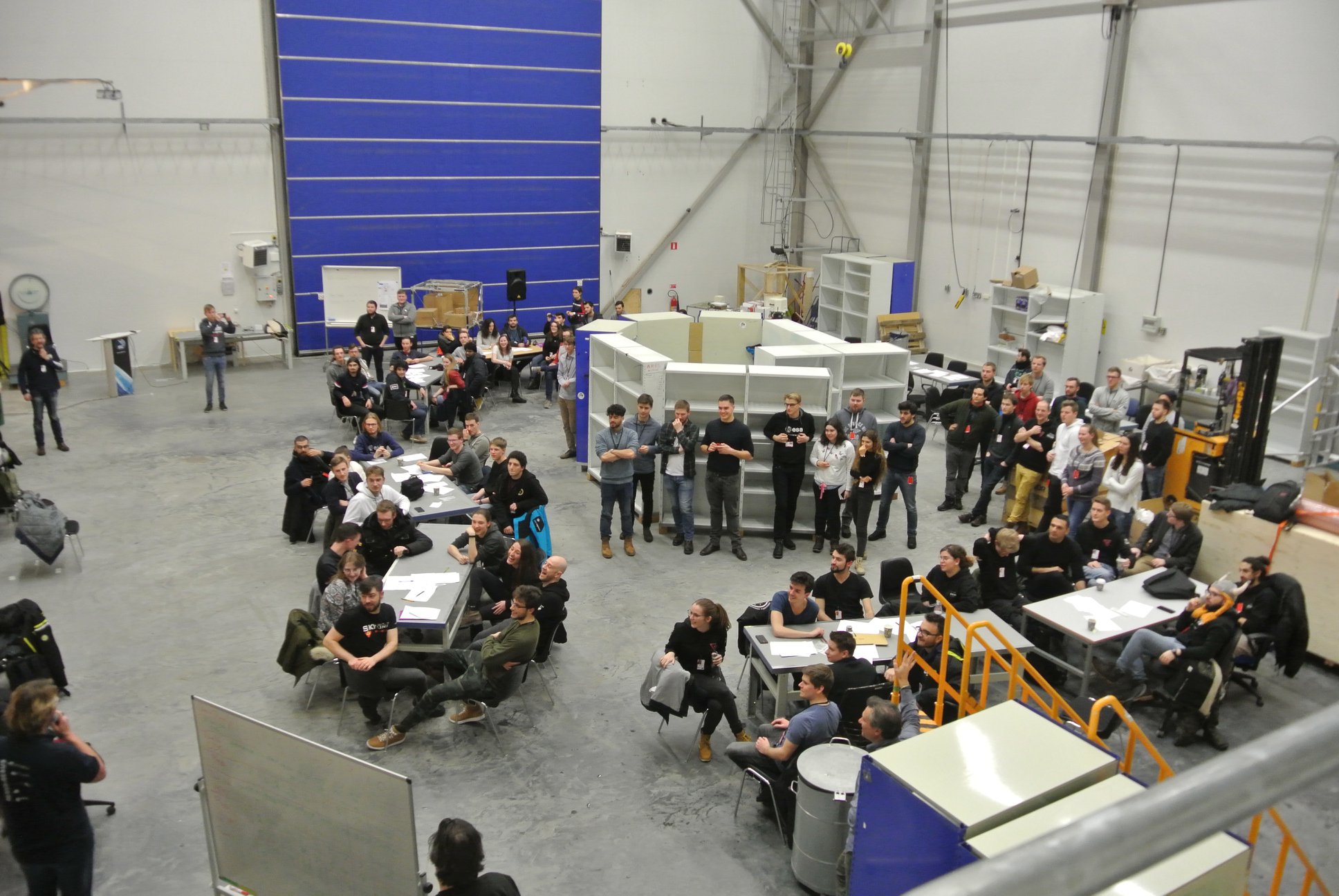

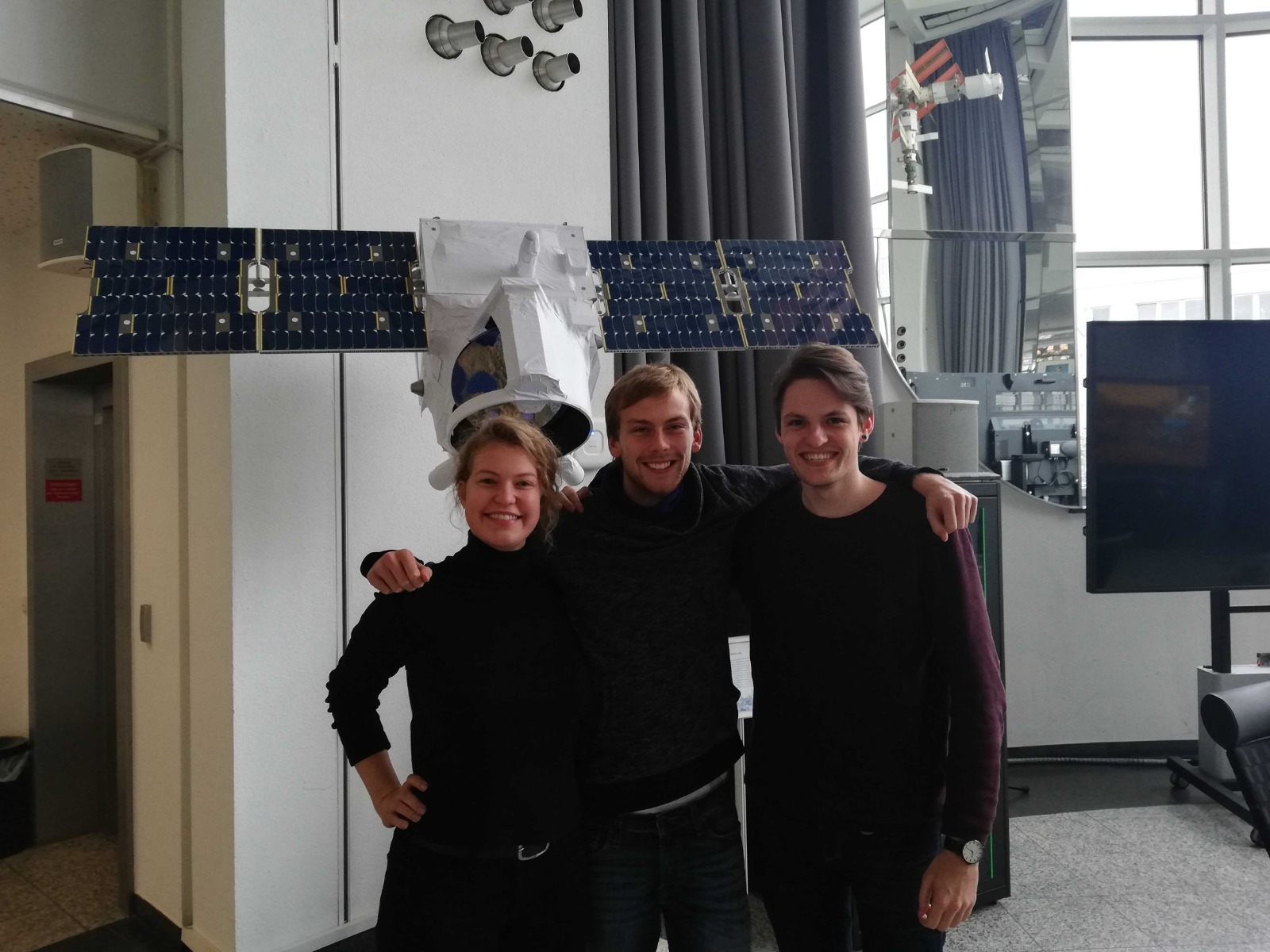

Am nächsten Tag stand nach dem Frühstück das erste morgendliche Meeting an, in dem wir eine detaillierte Einweisung in die Durchführung der Startkampagne erhalten haben. Für die Organisation und Durchführung des Starts sowie für die Unterstützung der Studierenden-Teams waren mehrere Institutionen vor Ort beteiligt: ESA, DLR, MORABA, SSC und das ZARM Bremen, sowie natürlich alle Teams. Nach der Einführung ging es in den Dome, eine sehr große Halle, in der wir die Möglichkeiten hatten, unser Experiment zu sichten und nach seiner langen Reise wieder in Betrieb zu nehmen.

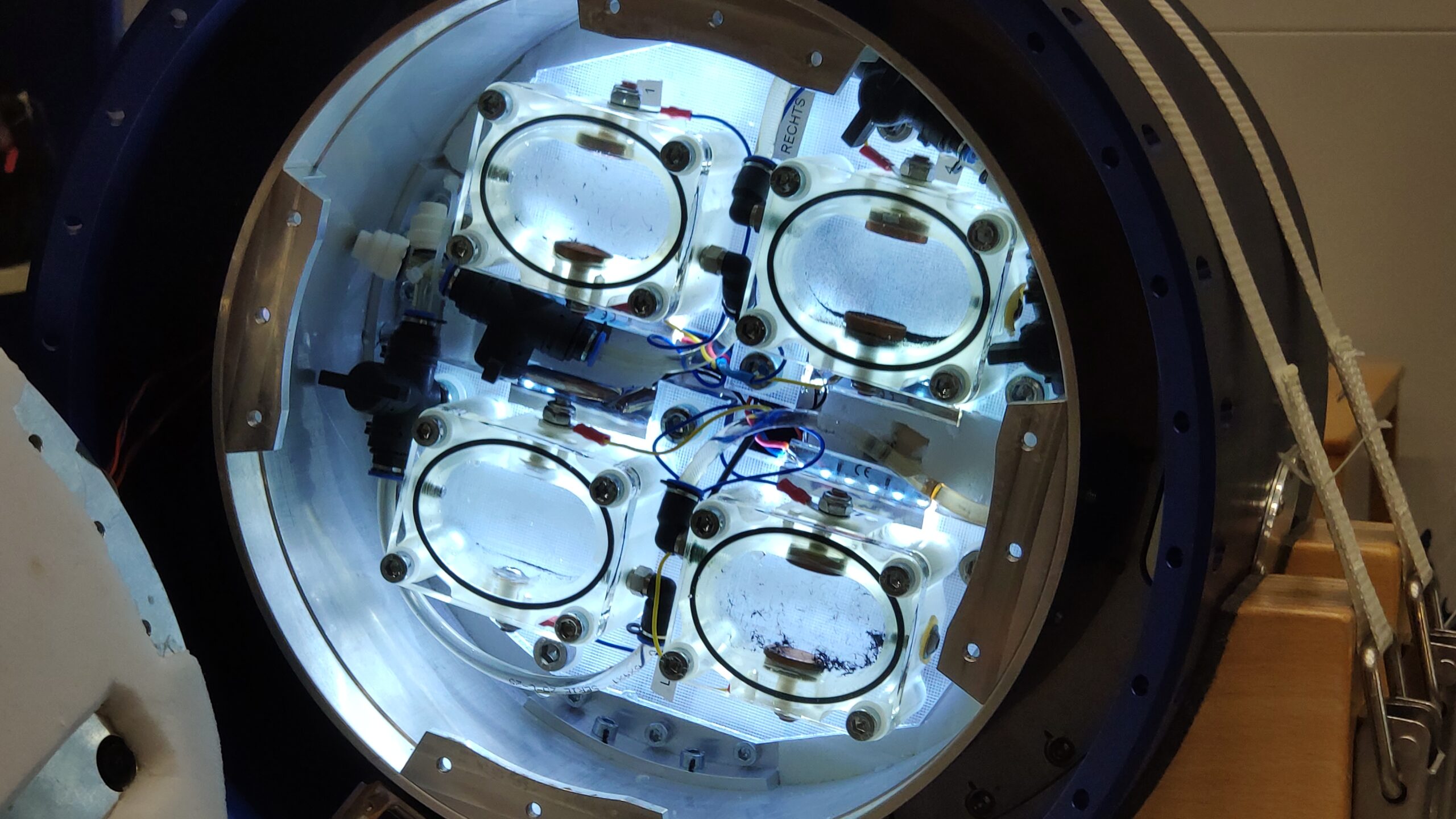

Das Experiment hatte den Transport gut überstanden, jedoch war die verwendete Lichtleiterplatte zerbrochen. Das Ersetzen der Beleuchtung mit den nur sehr spärlich vorhandenen Ersatzteilen füllte auch noch den nächsten Tag. Dennoch war das Ergebnis sehr überzeugend! Man könnte fast meinen, es war besser als zuvor.

Am Abend des zweiten Tages fand der Start der BROR Mission auf einer Höhenforschungsrakete (etwa 250 km Flughöhe) statt, welche in mehreren Impulsen eine Art künstliches Polarlicht durch das Ausstoßen von Substanzen erzeugte. Das Ganze ähnelt dabei einem übergroßen Feuerwerkskörper. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen möchten damit weitere Erkenntnisse über das Space Weather und Winde in großen Höhen gewinnen. Auch für uns als Beobachter war es sehr schön anzusehen, wie viele bunte Punkte nach und nach am Himmel auftauchten.

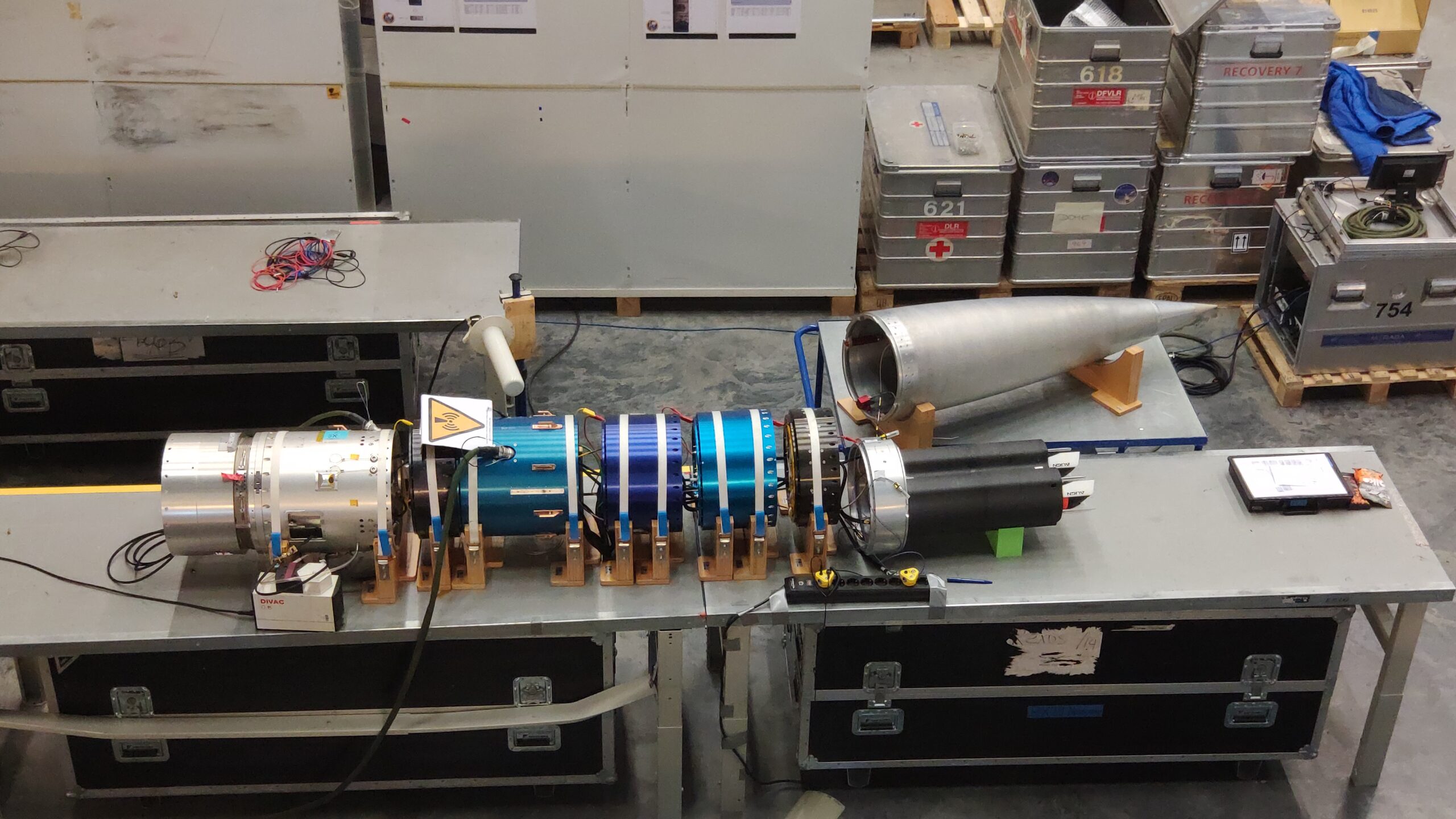

In den folgenden drei Tagen finalisierten wir die Vorbereitung des Experimentes S Cephei. Dies beinhaltete auch das Befüllen der vier Kammern mit der bereits in Dresden gemischten CNT-Suspension. Das fertige Experiment war dann bereit für die Kommunikations- und Timeline-Tests mit den anderen Experimentmodulen und dem Bordcomputer. Diese Abläufe wurden sehr oft durchgeführt, damit Fehler und Probleme während des richtigen Starts ausgeschlossen werden können. Alle Tests waren erfolgreich, wodurch die Payloads der Rakete endgültig zusammengeschraubt werden konnten.

Am 27. März trafen sich alle an der Kampagne Teilnehmenden um 5 Uhr morgens im Dome für ein Gruppenfoto. Die beiden fertig zusammengebauten Raketen waren zum letzten Mal zu sehen, bevor sie zum Startkomplex transportiert und mit den Raketenmotoren verbunden wurden. Das frühe Aufstehen zeichnete von nun an die restliche Zeit in Schweden aus, da die vielen (Test-)Countdowns noch weit vor dem Sonnenaufgang gestartet wurden, um ein möglichst flexibles Startfenster zu haben. Dies betraf insbesondere die Personen, die unsere Groundstation betreiben durften.

Nach der Experimentübergabe nahm die Anspannung etwas ab und wir konnten das Warten auf die Raketenstarts entsprechend der schwedischen Gegebenheiten genießen. Insbesondere auch der Austausch mit den anderen Studierenden und Mitarbeitenden der betreuenden Institutionen brachte viel neue Inspiration. Gerade dies macht das REXUS/BEXUS Programm aus.

Um unsere Lieblingsstadt in Sachsen mit Respekt und Ehre zu vertreten, haben wir den besten uns bekannten Designer des Teams S Cephei beauftragt, um ein Logo für die diesjährige Kampagne zu entwerfen. Der Ausgeschriebene Logowettbewerb versprach unglaublichen Ruhm. Unser Design stieß auf sehr große Resonanz – gerade bei den deutschen Teams und Betreuern:

Mit den Arbeiten an der Rakete durch die Experten blieb für uns etwas Zeit für Freizeit. So waren die nächsten Tage für uns geprägt von der idyllischen Schneelandschaft Nordschwedens und dem wieder hervorragenden Essen. Wir konnten einige Runden auf den vorgezogenen Loipen über den Ballon-Startplatz drehen oder auch mal unsere eigenen Bahnen durch die unberührte Schneelandschaft der Wälder ziehen.

Auch am Eisfischen haben wir uns versucht. Zumindest das notwendige Loch konnte nach einigem Bemühen erfolgreich in das einen halben Meter dicke Eis gebohrt werden. Die Fische wollten dann aber nicht so recht beißen. Daher blieb es bei Schneewanderungen über die vereisten und verschneiten Flussläufe. Für die körperliche Ertüchtigung war entsprechend gesorgt.

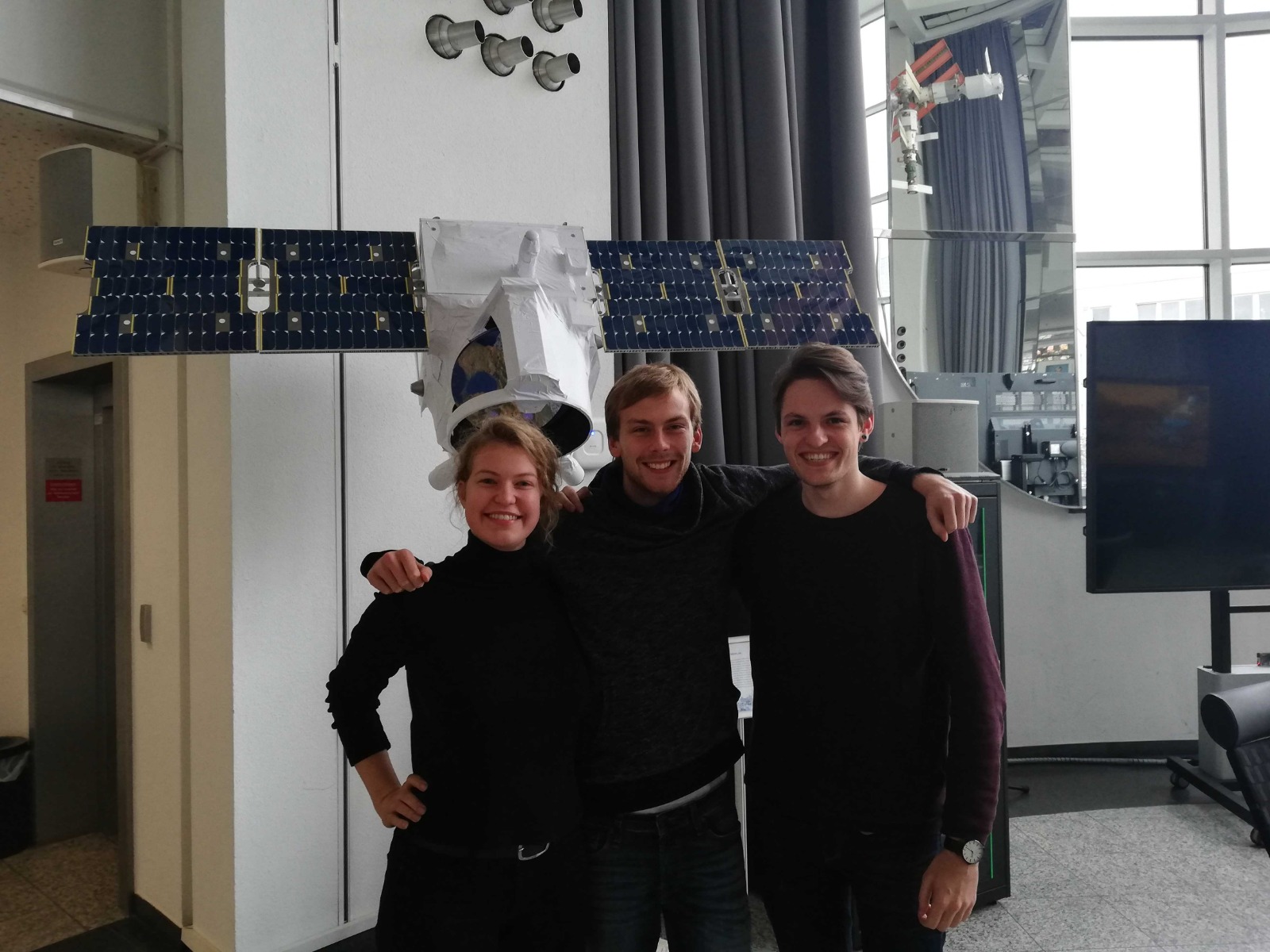

Zum Zeitvertreib mit Lerneffekt gab es außerdem Anekdoten-gefüllte Vorträge von Koen zur Arbeit bei der ESA. Die kurzweiligen und gut besuchten Veranstaltungen erlaubten interessante bis skurrile Einblicke in unterhaltsamer Manier. Außerdem gab es die Möglichkeit, den Teststand von Isar Aerospace zu besuchen. In Kiruna möchte das deutsche Unternehmen seine entwickelten Triebwerke testen und wir durften erste Blicke auf den Teststand werfen.

Abends ging der Blick immer auf die Aurora-Vorhersage mit der Hoffnung, das beeindruckende Naturspektakel nochmal einzufangen. Die ersten Abende konnten aber wahrlich nicht mehr übertroffen werden. Stattdessen wurde oft die vorhandene Sauna mit dem ein oder anderen Schneeaufguss ausgenutzt.

Am 29. März konnten wir den Start von REXUS30 miterleben. Um 5 Uhr morgens wurden wir per Auto und Bus auf den Radar Hill gefahren, von dem es eine wunderbare Aussicht auf den Startkomplex gab. Es galt dann nur noch eine Stunde in der eisigen Kälte bei etwa -10°C zu warten, bis endlich die Warnsirene ertönte. Das ist das Signal, dass es nur noch 15 Minuten bis zum Start sind. Der Start war erfolgreich und echt beeindruckend! Den Start einer echten Rakete aus so geringer Entfernung zu erleben, unterscheidet sich wirklich von den Eindrücken, die man aus Videos kennt! Zurück im Dome erhielten wir erste Informationen, wie die Experimente der anderen Teams gelaufen sind.

Am nächsten Tag stand der Rollout von REXUS29 an. Das heißt, wir hatten die Chance, die Rakete mit integriertem Raketenmotor zu sehen, bevor sie endgültig in das Startgebäude gebracht wird. Außerdem gab es eine Tour des Skylark Launch Towers und des erneuerten Gebäudes für die Raketenmontage. Am Nachmittag war es auch für uns an der Zeit, per Unterschrift zu bestätigen, dass unser Experiment ganz offiziell bereit für den Start ist. Dies geschah in einer fast zeremoniellen Sitzung, in der alle Teamchefs auf dem Startvertrag unterschrieben.

Der erste Startversuch wurde wie erwartet aufgrund zu hoher Winde abgesagt. Der Wetterballon, der vor dem Raketenstart losgelassen wurde, hatte eine beachtliche laterale Bewegung. Ein Start an diesem Tag war ausgeschlossen. Am nächsten Tag, dem 1. April, erfolgte dann der aussichtsreiche zweite Versuch. Unsere motivierte Crew der Bodenstation durfte auch an diesem Tag von Anfang an ihre wichtigen Aufgaben wahrnehmen. Getrieben von ihrem Forschungswillen drückten sie die Knöpfe, die gedrückt werden mussten. Sagten die Sachen, die gesagt werden mussten.

Kurz vor Start wurde wieder ein Wetterballon gestartet. Anders als am Vortag glitt dieser angeschienen von der aufgehenden Sonne fast senkrecht in den wolkenlosen Himmel. Wenige Minuten später folgte die Rakete mit unserem Experiment. Schnell verschwand sie in den Höhen und wir gingen frühstücken.

Am Mittag sahen wir dann unser Experiment wieder. Zusammen mit den anderen Experimenten wurde die Payload von einem Helikopter vor dem Dome abgelegt. Die Anspannung aller war groß, endlich die Experimente nach jahrelanger Entwicklungszeit zu inspizieren. Unser Experiment sah sowohl äußerlich als auch nach dem aufwändigen Auseinanderschrauben überraschend intakt aus.

Die wichtigsten Daten, die Videoaufzeichnungen der Kameras, wurden gesichert und gleich gesichtet. Die Aufzeichnung aller sechs Kameras hat funktioniert. Da die erwarteten Ergebnisse nicht direkt beobachtet werden konnten, wurden sofort Untersuchungen gestartet. Ein Ergebnis steht hier allerdings noch aus.

Anschließend wurde das Experimentmodul wieder transportgerecht vorbereitet und verpackt. In einem Meeting wurden von allen Teams die vorläufigen Experiment Ergebnisse vorgestellt, welche ein breites Spektrum an Erfolgen aufzeigten.

Der letzte Abend beinhaltete traditionell auch das Kampagnen-Dinner, bei dem alle Teilnehmer der Kampagne in entspannter Atmosphäre Spezialitäten der schwedischen Küche genießen. Dabei wurden noch einige zusammenfassende Schlussworte und Reden gegeben und die Teams erhielten eine Kampagnen-Urkunde. Abschluss des letzten Abends sollten die vorbereiteten Sketche der einzelnen Teams sein. Die lustigen Anekdoten, pointierten Theaterstückchen und engagierten Einlagen ergänzten wir um ein akustisch-visuelles Meisterwerk der zeitgenössischen Kunst.

Am 2. April ging es nach elf vollen, aber spannenden und zum Teil auch erholsamen Tagen zurück nach Dresden. Nun steht noch die Auswertung der aufgezeichneten Messdaten an.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitarbeitern der zahlreichen Raumfahrtorganisationen bedanken, die es Studierenden aus ganz Europa ermöglichen, solche Erfahrungen zu sammeln. Dieser Programmzyklus wird uns auch aufgrund der mehrfachen Verschiebungen aufgrund von Corona sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, aber umso dankbarer sind wir, dass die Kampagne trotzdem noch stattfinden konnte! Mehr Informationen zum REXUS/BEXUS Programm finden sich auf der offiziellen Webseite.

Autor: Jonathan Bölk